Thema

«pasa-bene»

pasa-bene - Pflegende Angehörige bei der Spitex anstellen - Dialog und Gute Praxis fördern

Die Möglichkeit, pflegende Angehörige bei der Spitex anzustellen, gibt es bereits seit rund 30 Jahren. Seit ungefähr 2015 entwickelt sich das Anstellungsmodell quantitativ und qualitativ rasch weiter. Diese Dynamik geht einher mit der dringenden Suche von Praxis, Wissenschaft und Politik nach Innovationen in der häuslichen Pflege.

In der Spitex Branche, in den Medien und in der Politik sind in den letzten Jahren Diskurse zum Anstellungsmodell vorwiegend neben- und weniger miteinander entstanden, sodass sich die Meinungen bisher eher polarisiert anstatt konsolidiert haben.

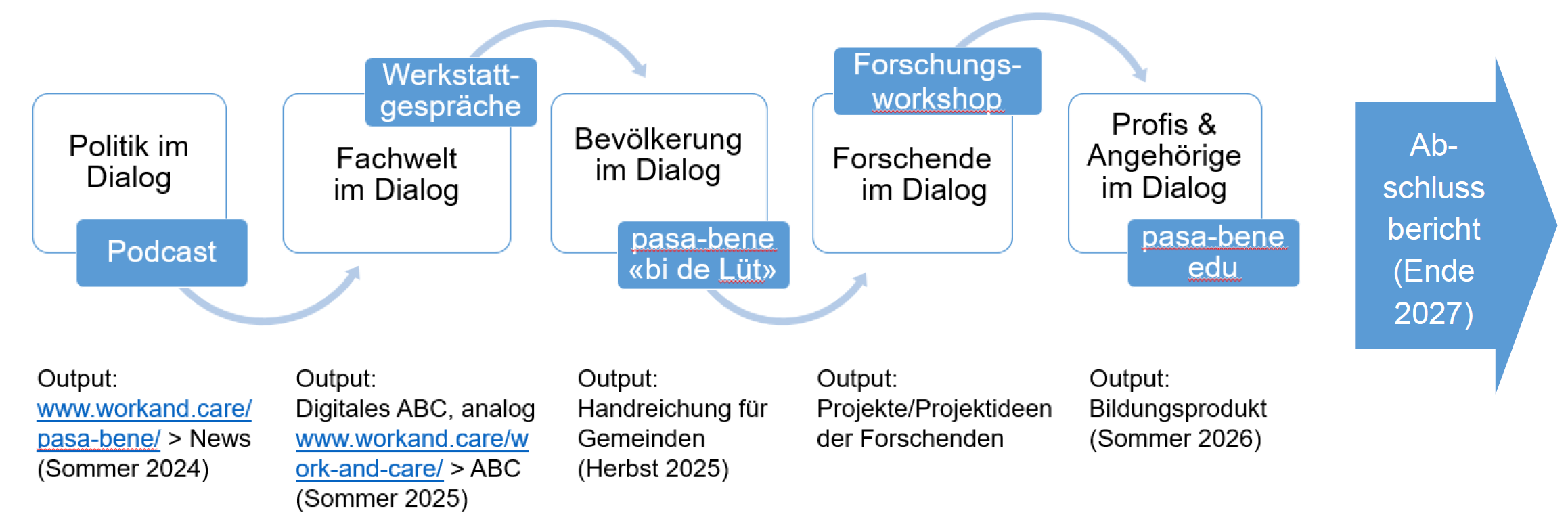

Deshalb stehen im Projekt «pasa-bene» mehrere Dialogformate mit vielfältigen Gruppen im Zentrum. Ein lösungsorientierter und partizipativer Prozess zeigt unterschiedliche Perspektiven zum Anstellungsmodell auf und fördert das Lernen von-, mit- und übereinander. Anhand der Erkenntnisse werden bestehende Materialien überprüft sowie neue nachhaltig entwickelt, unter anderem ein Podcast, ein Leitfaden für Gemeinden, Erklärvideos sowie ein digitales ABC.

Im Projektverlauf haben sich bis Ende 2025 folgende Merkmale Guter Praxis für das Anstellungsmodell ergeben:

- Die angestellten pflegenden Angehörigen haben einen von den Spitex Verbänden zertifizierten Kurs für die Grundpflege absolviert oder absolvieren ihn innerhalb von 12 Monaten ab Stellenantritt.

- Der Spitex Betrieb stellt Angehörige erst ab einem Pflegeumfang von mindestens 30-60 Minuten Pflege pro Tag an.

- Die zuständige Pflegefachperson der Spitex besucht die Angehörigen mindestens einmal pro Monat vor Ort und ruft mindestens alle zwei Wochen an, bei Bedarf auch häufiger.

- Angehörige dokumentieren ihre Pflegeleistungen täglich selber in einem elektronischen Tool, damit ihre Leistungen in Echtzeit überprüft werden können.

- Die angestellten Angehörigen können Deutschkenntnisse auf Niveau B1 nachweisen.

- Pflegefachpersonen auf der Webseite des Spitex Betriebs sind mit vollem Namen genannt, damit ihr Eintrag im Gesundheitsberuferegister (GesReg) überprüft werden kann.

- Der Spitex Betrieb ist dem sogenannten Administrativvertrag der Krankenversicherer und Spitex Verbände beigetreten.

- Der Spitex Betrieb hat ein Kalkulationstool, in dem der Aufwand für Bildung, Qualitätssicherung, Führung und Infrastruktur für das Anstellungsmodell eingerechnet ist.

- Die Personalabteilung arbeitet effizient, um die Angehörigen, die meistens mit einem kleinen Teilzeitpensum von 20-25% angestellt sind, von Anfang an gut zu begleiten.

- Ein Spitexbetrieb ist idealerweise gemeinnützig, damit der erzielte Gewinn im Betrieb bleibt und für die Weiterentwicklung verwendet werden kann.

News und Aktivitäten

22.01.2026

Neuer Leitfaden für Gemeinden

In einer politisch und medial hitzigen Debatte zum Anstellungsmodell sind Orte für eine sachliche Diskussion wichtig. Dies ermöglicht das Format des Wissenschaftscafés von Sience et Cité. Es wurde im Frühling 2025 je in Diessenhofen/TG und in Bern erprobt. Daraus ist ein Leitfaden für Gemeinden entstanden, mit dem sie lokale Wissenschaftscafés für den Dialog mit der Bevölkerung organisieren können.

Leitfaden Wissenschaftscafé

15.10.2025

Bericht des Bundesrates zu Pflegeleistungen von Angehörigen

Nun ist er erschienen – der lange erwartete Bericht des Bundesrates, der aufgrund zahlreicher Vorstösse im eidgenössischen Parlament verfasst wurde. Hier ein paar Schlaglichter:

Deutlich wird, dass es beim Anstellungsmodell kein schwarz-weiss gibt und entsprechend Hauruck-Entscheide nicht zum Ziel führen. Alle Akteure müssen sich im Detail kundig machen, um informierte Entscheidungen treffen zu können. Dazu hilft das digitale ABC auf dieser Projektseite.

Neben viel Bekanntem gibt es einige Präzisierungen und Empfehlungen für die Praxis, etwa dass die Kantone und Krankenversicherer ihre Aufsichtspflicht genauer wahrnehmen sollten.

Die durchgeführte Umfrage zeigt, dass 2.18% der Vollzeitäquivalente (VZÄ) der gesamten VZÄ aller Mitarbeitenden der gemeinnützigen und erwerbswirtschaftlichen Spitexbetriebe auf angestellte pflegende Angehörige zurückgeführt werden können. Sie arbeiten in einem durchschnittlichen Pensum von 20-25%.

Der Bericht ist – kaum veröffentlicht – schon wieder veraltet: Bereits im Mai 2025 wurde der erste Kurs, der spezifisch für die Ausbildung von angestellten pflegenden Angehörigen konzipiert wurde, zertifiziert (QualiMio von solicare). Im Bericht steht (S. 34), dass die Zertifizierung noch ausstehend sei.

Bericht des Bundesrates

Umfrage zu angestellten Angehörigen

17.09.2025

Parlamentarische Gruppe für Altersfragen

Die Parlamentarische Arbeitsgruppe «Alter» - organisiert von Pro Senectute Schweiz – diskutierte das Thema der pflegenden und betreuenden Angehörigen und spezifisch auch das Anstellungsmodell. PD Dr. Iren Bischofberger, Projektleiterin «pasa-bene», präsentierte aus wissenschaftlicher Sicht die Situation von helfenden Angehörigen in der Schweiz und Dr. Kathrin Frey von der Gesundheitskonferenz Kanton Zürich zeigte aus praktischer Sicht einige Zahlen zum Anstellungsmodell im Kanton Zürich. Moderiert von Andrea Vetsch (LinkedIn), diskutierten danach Ständerätin Marianne Binder-Keller), Nationalrätin Barbara Gysi, Nationalrat Patrick Hässig und Katharina Prelicz-Huber.

Deutlich wurde an der Veranstaltung, dass immer noch wenige Daten zu helfenden Angehörigen im Allgemeinen und keine belastbaren Zahlen zum Anstellungsmodell im Speziellen vorhanden sind. Zwar steigt das Bewusstsein für diese Informationslücke, u. a. beim Bundesamt für Statistik im Rahmen der neuen Publikation «Bedarf an Alters- und Langzeitpflege in der Schweiz». Aber angesichts der gesellschaftlichen und pflegeökonomischen Tragweite der Thematik sind die Wege für datengestützte Entscheidungen noch (zu) lang, damit Politik und Gesellschaft informierte Entscheidungen treffen können. Der lange erwartete Bundesratsbericht zum Anstellungsmodell wird die Diskussion weiter voranbringen.

06.06.2025

Dialog mit der Bevölkerung

Der Dialog mit der Bevölkerung im Format «Wissenschaftscafé» fand in Diessenhofen/TG und in der Stadt Bern erfolgreich statt. Unter der Moderation von Nicola Forster, Präsident von Science et Cité, diskutierte das Podium (Prof. Bernhard Güntert , Prof. Heidrung Gattinger, Dr. Martina Filippo) mit den Anwesenden das Anstellungsmodell und beleuchtete es aus unterschiedlicher Optik. Eindrücklich war der Beitrag einer pflegenden Angehörigen ganz am Schluss: «Ich bin seit Anfangs Jahr bei der Spitex angestellt. Mein Mann müsste sonst ins Heim. Ich bin Pflegefachfrau und habe jetzt kein schlechtes Gewissen, dass ich etwas erhalte. Ich muss auf vieles verzichten wegen seiner Pflege.»

Wissenschaftscafé

15.03.2025

Wissenschaftscafé: Bevölkerungsdialog

Der Bevölkerungsdialog findet im Format «Wissenschaftscafé» am 29.4., 19 Uhr, unter der Leitung von Science et Cité statt. Der Stadtpräsident Markus Birk ist Gastgeber und lädt in die Rhy-Halle in die Stadtgemeinde Diessenhofen (TG) ein.

Radio Munot

03.12.2024

«We care»-Lunch: Für Eltern und betreuende Angehörige

Der volle Musiksaal im Stadthaus Zürich machte deutlich: Das Anstellungsmodell stösst bei den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung auf Interesse. Die Fachstelle für Gleichstellung fördert mit dem Anlass den Dialog, bietet Orientierung und gibt Antworten zu offenen Fragen. Herzlichen Dank für die Einladung zum Impulsreferat!

Flyer «We care»-Lunch

22.10.2024

Orientierungshilfe für das Anstellungsmodell

Die Stiftung Palliaviva aus Zürich hat sich zum Anstellungsmodell kundig gemacht und stellt in ihrem Blog eine Orientierungshilfe zur Verfügung.

palliaviva.ch

28.09.2024

Podcast: Politik im Dialog

Das erste Dialogformat im Projekt «pasa-bene» ist online. Drei amtierende Politiker:innen diskutieren im Podcast das Anstellungsmodell aus Sicht der nationalen, kantonalen und kommunalen Politik. Moderiert von der SRF Journalistin Regula Zehnder treffen sich:

Ständerätin Marianne Binder-Keller (Die Mitte, Kt. AG)

Stadtrat Mark Wisskirchen (EVP, Kloten; Präsident Gesundheitskonferenz Kt. ZH)

Gemeinderätin Gaby Oberson (Exekutive, SP, Hochdorf/LU)

Die Quintessenz: Die Arbeit von pflegenden Angehörigen muss bewertet und gestützt darauf vergütet werden. Zahlreiche Zwischentöne aus der Diskussion regen die Politik – und auch weitere Kreise – zum Weiterdenken an.

25.04.2024 Plenarversammlung a+ Swiss Platform Ageing Society, Impulsreferat von Iren Bischofberger zu "Pflegende Angehörige bei der Spitex anstellen: Möglichkeiten und Bedenken für das Leben im Alter" Im Impulsreferat werden die Eckpunkte des Anstellungsmodells aufgezeigt. Danach folgte eine rege und kritisch-konstruktive Diskussion zu Vor- und Nachteilen, wenn Angehörige entweder ihre alten Nahestehenden pflegen, oder wenn die Angehörigen bereits selber im Rentenalter sind und eine Anstellung in Erwägung ziehen und sich anstellen lassen.

17.04.2024 Tagung Zukunft:Spitex, Referat von Iren Bischofberger zu "Pflegende Angehörige – nachhaltige Personalressource für Spitex-Organisationen?" Im Referat wurden die Hintergründe und Historie des Anstellungsmodells aufgezeigt. Ein theoretischer Input diente dazu, die unterschiedlichen Rollen von Angehörigen innerhalb und ausserhalb einer Anstellung bei der Spitex einzuordnen.

20.02.2024 Lohn für pflegende Angehörige? - Interview mit Iren Bischofberger auf seniorweb.ch Dr. Romaine Farquet, SAGW und Projektleiterin a+ Swiss Platform Ageing Society, vermittelte das Interview. Die Fragen von seniorweb waren besonders wichtig, weil das Projekt von der Age-Stiftung finanziert wird und so die Optik der älteren Generation auf das Anstellungsmodell besonders interessierte. seniorweb.ch

30.01.2024 Pflegende Angehörige - das Rückgrat des Schweizer Gesundheitswesens - Podcast mit Jennifer Kummli und Iren Bischofberger Der Podcast fokussierte spezifische Fragen des Anstellungsmodells aus Sicht von Spitex Betrieben. Sie erhalten mit den angestellten pflegenden Angehörigen nicht nur neue Mitarbeitende, sondern Personen, die einen spezifischen Privathaushalt und den Spitex Klienten oder die Klientin sehr gut und oft seit langem kennen - besser als die anderen Teammitglieder. Diese Beziehungsfragen und vieles andere gilt es zu klären, bevor Spitex Betriebe Angehörige anstellen. Podcast Spitex Welten

01.01.2024

AHV-Alter im Kanton Graubünden

Im Kanton Graubünden gilt für Spitex Betriebe neu keine Beschränkung mehr in Bezug auf das AHV-Alter der anzustellenden pflegenden Angehörigen (Art. 29).

Bündner Rechtsbuch BR506.060b

Das ABC zum Modell «Pflegende Angehörige bei der Spitex anstellen»

Im digitalen ABC sind die Eckpunkte und der Kontext jeweils mit einer kurzen Erklärung beschrieben.

| Angehörige |

| Betreuung |

| Care Bedarf |

| Daten |

| Erster Arbeitsmarkt |

| Finanzierung der Anstellung |

| Gender |

| Hilflosenentschädigung |

| Invalidenversicherungsgesetz (IVG) |

| Justiz |

| Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) |

| Laufbahnplanung |

| Mengenausweitung |

| Nationale Regelung |

| Orientierungshilfe |

| Pflegequalität |

| Qualifizierung |

| Regulierung |

| Stundenlohn und Einkommen |

| Team |

| Umfeldanalyse |

| Vertrag |

| Wegzeit |

| Xund bleiben |

| Young Carers |

| Zusammenarbeit |

Die folgenden vier Autorinnen haben als Themenexpertinnen in den vier Werkstattgesprächen im Herbst 2024 teilgenommen: Iren Bischofberger, Martina Filippo, Anke Jähnke, Andrea Käppeli, Annamaria Müller

Unser Dank geht an alle Teilnehmende der Werkstattgespräche, die sich an der Kommentierung beteiligt haben.

Aktueller Stand: 12. Juli 2025

Angehörige

Angehörige, die ihre Nächsten pflegen, sind eine vielfältige Gruppe. Verantwortung, Verbindlichkeit und Verpflichtung kennzeichnen ihr Engagement für die erkrankten, beeinträchtigten, gebrechlichen oder sterbenden Nahestehenden. Familien sind auch ein dynamisches Gefüge, deren Mitglieder in einem Spannungsfeld von Verbundenheit und Autonomie stehen, das im Lauf der Zeit gewachsen ist.

- In der Fachliteratur gibt es zwar keine einheitliche Definition für Angehörige als Einzelperson oder Familien. Als Familie wird heutzutage aber ein Kreis nahestehender Menschen verstanden, die eine Person als ihre Familie oder An- und Zugehörige bezeichnet. Dies gilt sowohl für traditionelle Verwandtschaftsbeziehungen als auch für sogenannte Wahlverwandte (Nahestehende, die nicht blutsverwandt, verheiratet oder verschwägert sind).

- In den Anhängen der Administrativverträge zwischen den Spitexverbänden und Krankenversicherern heisst es seit 2024: «Als Pflegende Angehörige gelten sowohl Personen, die direkt verwandt sind, Geschwister, Eheleute und Personen in eingetragenen Partner- und Lebensgemeinschaften als auch Personen aus dem engen Lebensumfeld. Massgeblich ist nicht der Verwandtschaftsgrad der pflegenden Angehörigen, sondern vielmehr die regelmässige und substanzielle Unterstützung sowie die Verantwortung und die Verbindlichkeit gegenüber der zu pflegenden Person.»

- Bei Rechtsfragen muss im Einzelfall geprüft werden, ob die betroffene Person als «Angehörige/r» gilt oder nicht. Im Patientinnen- und Patientengesetz des Kantons Zürich heissen Angehörige z. B. "Bezugspersonen" (Art. 2a ) oder bei den Betreuungsgutschriften im AHV-Gesetz "Versicherte" (Art. 29 )

Innerhalb eines Familiengefüges kann die Anstellung von pflegenden Angehörigen zu Diskussionen führen:

- Wer lässt sich anstellen? Wer nicht?

- Wie teilen sich die Angehörigen die anfallenden Arbeiten auf?

- Wer übernimmt bezahlte und wer unbezahlte Pflegearbeit?

Betreuung

Betreuung ist ein unscharfer Begriff:

- Meist umfasst er Begleitung im Alltag, wie z. B. Aktivitäten zur Freizeitgestaltung oder durch Anwesenheit für die Sicherheit der nahestehenden Person zu sorgen.

- Manchmal ist auch die Begleitung zu Behandlungen mitgemeint, z. B. zur Arztpraxis oder Wundspezialistin.

Insgesamt kann die Betreuungsarbeit sehr zeitintensiv sein. Bisher bezahlten diese Betreuungsleistungen die Versicherten vorwiegend aus Eigenmitteln sowie allenfalls mit der Hilflosenentschädigung oder den Krankheits- und Behinderungskosten der Ergänzungsleistungen. Im Juni 2025 entschied das eidgenössische Parlament, dass gewisse Betreuungsleistungen im angepassten Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen der AHV und IV vergütet werden. Dies fördert das eigenständige Leben im Privathaushalt. Zudem kann ein Umzug ins Pflegeheim vermieden oder hinausgezögert werden. Zu solchen Betreuungsleistungen gehören insbesondere ein Mahlzeitendienst, Fahrdienst, Begleitung oder ein Notrufknopf (Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause). Änderung ).

Care Bedarf

- Gemäss Bundesamt für Statistik steigen die geleisteten Stunden bei der Spitex seit einigen Jahren prozentual schneller als in Pflegeheimen und Spitälern.

- Im Privathaushalt und in Nachbarschaften werden - bezahlt oder unbezahlt - umfangreiche und vielfältige Arbeiten der Betreuung, Unterstützung und Begleitung erbracht, die kaum quantifiziert sind.

- Deshalb sind Innovation und Entwicklung gefragt, um den Care Bedarf zu decken, z. B. mit Caring Communities . Hier werden Privathaushalte und Nachbarschaftsnetze mit Leistungserbringern systematisch geknüpft. Das ist angesichts von immer mehr Einpersonenhaushalten in der Schweiz und Familienbeziehungen rund um den Globus dringend nötig.

- Ob Nachbarschaften auch für pflegerische Leistungen verlässlich und über längere Zeit verfügbar sind, ist allerdings kaum bekannt.

- Auch werden immer mehr Akutbehandlungen zuhause erforderlich, gleichzeitig sinkt die durchschnittliche Spitalaufenthaltsdauer.

Daten

Wissenschaftlich erhärtete Daten zum Anstellungsmodell gibt es aktuell (Q2/2025) kaum. Die folgenden und weiteren Fragen wären für wissenschaftliche Studien besonders bedeutsam:

- Wieviele Versicherte werden von angestellten Angehörigen gepflegt? Wie hoch sind die Vollzeitäquivalente der angestellten Angehörigen? Wie verhält sich das Anstellungspensum zum unbezahlten Betreuungsaufwand?

- Wie geht es den angestellten pflegenden Angehörigen und ihren Nahestehenden?

- Wie viele Personen treten durch die Anstellung in den ersten Arbeitsmarkt ein, die vormals unentgeltlich Pflegeleistungen erbracht haben? Wie viele reduzieren die angestammte Erwerbstätigkeit oder lassen sich parallel oder ausschliesslich bei der Spitex anstellen?

- Welche Pflegeleistungen werden im Rahmen der ehelichen Beistandspflicht erwartet? Und welche beschneiden das Selbstbestimmungsrecht von Ehepartner:innen?

Eine Erhebung von Daten sollte in definierten Zeitabständen wiederholt werden, um die Entwicklungen zum Anstellungsmodell abbilden zu können. Dabei muss aber beachtet werden, dass die in den Medien oder in der Politik herangezogenen Daten zur steigenden Anzahl Stunden von c-Leistungen (Grundpflege) darauf zurückzuführen sind, dass diese Pflegeleistungen von Angehörigen zuvor meistens unbezahlt erbracht wurden.

Erster Arbeitsmarkt

Pflegende Angehörige sind mit der Anstellung bei der Spitex im ersten Arbeitsmarkt tätig. Damit unterscheidet sich das Anstellungsmodell grundlegend von anderen finanziellen Beiträgen, die Angehörige je nach Situation von Bund, Kantonen oder Gemeinden zugesprochen erhalten:

- Im Kanton Luzern sind dies z. B. "Anerkennungszulagen" für diejenigen Angehörige, die regelmässig und unentgeltlich zuhause lebende Personen betreuen (Themenseite).

- Im Unterschied zur Anstellung ermöglichen solche finanziellen Entschädigungen keine Sozialversicherungsbeiträge (AHV, ALV, EO) oder Einzahlungen in die Pensionskasse.

- Ebenso kann die Anstellung die Erwerbskontiuität und den Verbleib im ersten Arbeitsmarkt fördern, wenn Angehörige nach dem Tod der Nahestehenden oder dem Umzug in ein Pflegeheim eine Anstellung suchen. Idealerweise qualifizieren sich diese Angehörigen in der Spitex weiter, um Leistungen in mehreren Haushalten bei unterschiedlichen Klientinnen und Klienten erbringen zu können.

Finanzierung der Anstellung

Das Bundesgesetz zur Neuordnung der Pflegefinanzierung (in Kraft seit 2011) sieht vor, dass Spitexleistungen durch drei Säulen finanziert werden, entsprechend auch die Anstellung:

- Beiträge von Krankenversicherungen: Sie werden vom Bundesrat in der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) im Art. 7 für drei Leistungskategorien (a, b, c) festgelegt. Dies sind keine Tarife, denn die KLV-Beiträge können nicht verhandelt werden.

- Patientenbeiträge: Sie gehen zulasten der Versicherten und dürfen max. 20% des Höchstbetrags in der KLV betragen. Die Kantone können diese Patientenbeteiligung definieren, d. h. vollständig, teilweise oder gar nicht verlangen.

- Übernahme der Restkosten durch die öffentliche Hand (Gemeinden/Kantone): Die restlichen Kosten, die beim Betrieb eines Spitexdienstes anfallen, werden je nach Region von Kantonen oder Gemeinden geregelt. Kantone können für Spitexbetriebe mit und ohne Leistungsauftrag unterschiedliche Normkosten festlegen. Mit den Beträgen der Restkosten finanzieren die Spitexbetriebe Auslagen und Regularien, z. B. Qualitätsmassnahmen, Ausbildungsverpflichtungen von Lernenden und Studierenden, Infrastruktur (IT, Räume etc.), Fort- und Weiterbildung sowie Wegzeiten des Personals. Ungeklärt ist aktuell, wie hoch die Restkosten für die geleisteten Stunden von angestellten pflegenden Angehörigen sein sollen.

Gender

In der hiesigen Gesellschaft gibt es allgemeine Vorstellungen, welche Rollen und Aufgaben eine Frau bzw. ein Mann zuhause und im Beruf hat und wer für welche Tätigkeiten zuständig ist. Diese geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, d. h. Frauen sind vorrangig zuständig für Familie und Haushalt, Männer für die Erwerbsarbeit, ist im Wandel. Dennoch liegt die Verantwortung für Sorgeaufgaben nach wie vor hauptsächlich in den Händen der Frauen, wenn auch Männer wichtige Aufgaben übernehmen.

Mit dem Anstellungsmodell geraten das Ausmass, die Kosten und die Finanzierung von bisher meist unbezahlt und mehrheitlich von Frauen erbrachten Pflegeleistungen ins gesellschaftliche Rampenlicht. Gleichzeitig ermöglicht der medizinische Fortschritt, dass junge und alte Menschen mit Krankheit, Unfallfolgen und Geburtsgebrechen immer länger leben. Dies verlängert auch den Pflege- und Betreuungsbedarf. Mit diesem Wandel gehen grundlegende Fragen einher:

- Wie und von wem lässt sich dieser Pflegebedarf in Familie und Gesellschaft über Jahre und Jahrzehnte schultern?

- Wie verschieben sich die traditionelle Rolle der Frau für die Vollzeitarbeit im Haushalt zugunsten ihrer Erwerbsarbeit?

- Wie meistern Frauen und Männer das Seilziehen um Ressourcen für die Care-Arbeit und die Erwerbsarbeit?

Wer sich angesichts dieses Spannungsfeldes überlegt, Pflegearbeit für die Nahestehenden an ein Pflegezentrum zu delegieren, wird unweigerlich erkennen, dass dort ebenfalls mehrheitlich Frauen arbeiten. Deshalb ist die ausgeglichene Arbeitsteilung von Care Arbeit zwischen Frauen und Männern ein Gebot der Zeit einer solidarischen Gesellschaft.

Hilflosenentschädigung

Wer dauernd Hilfe braucht, z. B. beim Ankleiden oder bei der Körperpflege, erhält zur Alters- oder Invalidenrente eine Hilflosenentschädigung (HE). Sie ist ein Beitrag an die Pflege- oder Betreuungskosten. Ihre Höhe hängt davon ab, wie stark jemand im Alltag dauernd auf Hilfe angewiesen ist (leicht, mittel, schwer).

Die Hilflosenentschädigung führt bei gleichzeitigem Bezug von Massnahmen der Grundpflege, die von der Spitex erbracht werden, nicht zu einer Überentschädigung. Dies hielt das Bundesgericht im Urteil 9C_480/2022 vom 29.8.2024 fest. Konkret heisst das, dass im Kontext des Anstellungsmodells die "Sachleistung" Grundpflege nicht durch die "Geldleistung" Hilflosenentschädigung gekürzt werden darf (BGer-Urteil ).

Invalidenversicherungsgesetz (IVG)

Die 6. Revision des Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) ist der Ursprung des heutigen Wachstums des Anstellungsmodells:

- Die IVG-Revision trat im Jahr 2012 in Kraft. Neu war u. a. der Assistenzbeitrag, mit dem IV-Versicherte Assistenzpersonen anstellen und ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können. Diese Assistenzpersonen benötigen keine Ausbildung. Die IV-Versicherten entscheiden selber, welche Kompetenzen eine Assistenzperson haben muss.

- Vorbereitend zur IV-Gesetzesrevision wurde ein Pilotversuch "Assistenzbudget" (2006-2008) durchgeführt. Darin durften pflegende Angehörige von den IV-Versicherten als Assistenzpersonen angestellt werden.

- Diese Anstellungsmöglichkeit wurde in der parlamentarischen Diskussion nach Ablauf des Pilotversuchs dann gestrichen. Gemäss Art. 42quinquies lit. b IVG darf die Assistenzperson seit 2012 nicht mit der versicherten Person verheiratet sein, mit ihr in eingetragener Partnerschaft leben oder in direkter Linie mit ihr verwandt sein.

- Nach dem Inkrafttreten, bzw. dem parlamentarischen Entscheid zur IV-Gesetzesrevision, wurde im Jahr 2016 die erste Spitex gegründet, die sich auf das Anstellungsmodell spezialisierte. Seither verbreitete sich das Anstellungsmodell rasch.

- Der Brutto-Stundenlohn, der für Assistenzpersonen gilt und vom Bundesrat festgelegt wird (2025: CHF 35.30), wurde von vielen Spitexbetrieben als Referenz für den Stundenlohn der angestellten pflegenden Angehörigen herangezogen.

- Die Invalidenversicherung gewährt keinen Assistenzbeitrag für Hilfeleistungen der Grundpflege, die durch den Pflegebeitrag nach Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) Art. 7 gedeckt sind, d. h. die Massnahmen der Grundpflege werden vom Assistenzbeitrag abgezogen (IV-Rundschreiben Nr. 424 ).

Justiz

Das Bundesgericht (BGer), bzw. das Eidgenössische Versicherungsgericht, entschied im Jahr 2006, dass in einem Fall mit einem Architekten, der seine an MS erkrankte Ehefrau pflegte, die Anstellung rechtens ist. Dafür braucht es «ein gewisses» Anlernen für die von pflegenden Angehörigen ausgeübten Tätigkeiten der Grundpflege für die eine spezifische Person in einem spezifischen Haushalt. Der anstellende Spitexbetrieb ist dann für die Qualität der erbrachten Pflegeleistungen verantwortlich.

Das Bundesgerichtsurteil von 2019 (9C_187/2019) wird immer wieder als Start des Anstellungsmodells genannt. Dies ist aber falsch. Dieses BGer-Urteil bestätigte die Anstellungsmöglichkeit aus dem Jahr 2006 und bezieht sich zudem darauf, ob angestellte pflegende Angehörige neben den c-Leistungen (Massnahmen der Grundpflege) auch b-Leistungen (Massnahmen der Untersuchung und Behandlung) erbringen dürfen. Dies lehnte das BGer ab.

Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV)

Im Artikel 7 Abs. 2 der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) sind die Leistungen in den (Absätzen) lit. a, b und c aufgeführt, welche von der Spitex erbracht und von Krankenversicherungen vergütet werden:

- a-Leistungen: Massnahmen der Abklärung, Beratung und Koordination

- b-Leistungen: Massnahmen der Untersuchung und Behandlung (abschliessende Liste). Stand März 2025 sind es 14 Massnahmen, u. a. Vorbereitung und Verabreichung von Medikamenten sowie Dokumentation der damit verbundenen Tätigkeiten (Massnahme 7) oder pflegerische Massnahmen zur Umsetzung der ärztlichen Therapie im Alltag, wie Einüben von Bewältigungsstrategien und Anleitung im Umgang mit Aggression, Angst, Wahnvorstellungen (Massnahme 13).

- c-Leistungen: Massnahmen der Grundpflege (keine abschliessende Liste). Dazu gehören bei Patientinnen und Patienten, welche die Tätigkeiten nicht selber ausführen können, u. a. Hilfe beim Essen und Trinken oder Kompressionsstrümpfe anlegen.

Laufbahnplanung

Wenn pflegende Angehörige ihre Arbeit als Spitex-Angestellte gut und gerne ausüben, ist das eine gute Voraussetzung für eine Laufbahn in einem Gesundheits- oder Sozialberuf, idealerweise in der Spitex. Hier können sie ihre Erfahrung aus der Anstellung konkret einbringen.

Im anstellenden Spitexbetrieb haben Vorgesetzte, Personalverantwortliche oder Berufsbildungsverantwortliche deshalb eine wichtige Rolle, um den Angehörigen berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Je nach gewählter Ausbildung ist allenfalls eine Gleichwertigkeitsanerkennung für gewisse Bildungsinhalte (z. B. Körperpflege) möglich, die angestellte pflegende Angehörige bereits erbracht haben.

Mengenausweitung

Mit dem Anstellungsmodell wird die Mengenausweitung von Pflegeleistungen als Problem dargestellt, z. B. für die Höhe der anfallenden Restkosten oder für die Erhöhung der Krankenkassenprämien. Dabei gibt es genau genommen keine Mengenausweitung, denn die Pflegeaufgaben wurden vor der Anstellung von den Angehörigen in vielen Fällen bereits übernommen, allerdings unbezahlt. Also ist korrekterweise von einer Finanzierungsausweitung zu sprechen.

Die Krankenversicherer müssen bereits heute die Rechnungen der Spitexbetriebe überprüfen, inwiefern der Bedarf ausgewiesen ist.

Nationale Regelung

Für das Anstellungsmodell wird von Politik und Verbänden vermehrt eine nationale Regelung diskutiert. In der föderal organisierten Schweizer Gesundheitsversorgung zielt diese primär auf das Krankenversicherungsgesetz (KVG) und die dazugehörige Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV). Hier wird interessant sein, was der Bundesrat in seinem angekündigten Bericht vorschlägt (erwartet Sommer/Herbst 2025).

Der wichtigste Hebel der Regulierung liegt allerdings bei den Kantonen und Gemeinden, denn sie sind für die Langzeitpflege zuhause verantwortlich.

Orientierungshilfe

Verschiedene Organisationen haben Dokumente verfasst, die der breiten Bevölkerung und auch der Fachwelt als Orientierungshilfe zum Anstellungsmodell dienen.

- Pflegende Angehörige: Eine Orientierungshilfe (paliaviva)

- Pflegende Angehörige. Fair bezahlt und stark unterstützt (IGAB)

- SBK-Positionspapier Pflegende Angehörige

- Pflegende Angehörige als Angestellte bei Spitex-Organisationen - Chancen und Risiken (Pro Familia)

- Angehörige von Menschen mit Demenz als Spitex-Angestellte (Positionspapier Alzheimer Schweiz)

- Anstellung von pflegenden Angehörigen bei der Spitex (Spitex Schweiz)

- Anstellung von Pflegenden Angehörigen bei Spitex Organisationen (ALS Schweiz)

Pflegequalität

Gemäss Krankenversicherungsgesetz trägt der anstellende Spitexbetrieb die Verantwortung für die erbrachte Qualität aller Leistungen. Das trifft - wie bei allen Mitarbeitenden - auch auf die pflegenden Angehörigen zu.

- Bei Beginn der Anstellung erfasst die Pflegefachperson des Spitexbetriebs den Pflegebedarf und erstellt eine Pflegeplanung.

- Im weiteren Verlauf übernimmt die zuständige Pflegefachperson eine zentrale Rolle, wenn sie mit den angestellten Angehörigen telefonisch und vor Ort im Privathaushalt die individuelle Situation bespricht und die Leistungserbringung überwacht. Wenn es im Verlauf der Anstellung die Situation der Klientin oder des Klienten erfordert, passt die Pflegefachperson den Pflegeplan an und bespricht diese Anpassungen mit den angestellten Angehörigen.

Grundsätzlich können sich pflegende Angehörige auch ohne Anstellung an die Spitex wenden und sich zur Krankheitssituation ihrer pflegebedürftigen Nahestehenden beraten lassen. Auch das erhöht die Pflegequalität. Diese Beratungsleistung kann die Spitex mit der Krankenversicherung abrechnen. In der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) ist diese Beratungsleistung so umschrieben (Art. 7 Abs. 2 lit. A Ziff. 1 f): "Beratung des Patienten oder der Patientin sowie gegebenenfalls der nichtberuflich an der Krankenpflege Mitwirkenden bei der Durchführung der Krankenpflege, insbesondere im Umgang mit Krankheitssymptomen, bei der Einnahme von Medikamenten oder beim Gebrauch medizinischer Geräte, und Vornahme der notwendigen Kontrollen".

Über die Pflegequalität in der individuellen Situation hinaus, ist der Spitexbetrieb für weitere Qualitätsmassnahmen verantwortlich. Dazu bietet das Qualitätsmanual des nationalen Dachverbands "Spitex Schweiz" wichtige Standards, z. B. ist ein CIRS empfehlenswert (Critical Incident Reporting System), bei dem Fehler anonym gemeldet und als Lernfelder diskutiert werden können. Zukünftig werden gestützt auf Art. 58 des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) Qualitätsverträge mit Spitexverbänden verbindliche Vorgaben für die Pflegequalität definieren.

Qualifizierung

Bis im April 2023 galt in den Anhängen der Administrativverträge, die zwischen Spitexverbänden und Krankenversicherern ausgehandelt werden, dass alle angestellten pflegenden Angehörigen eine standardisierte Qualifikation - den Pflegehilfekurs - absolvieren müssen. So kann der Spitexbetrieb ihre Leistungen mit den Krankenversicherern abrechnen. Dieser Pflegehilfekurs umfasst 120 Std. Theorie in einem Klassenzimmer und ein Praktikum (10-15 Tage), z. B. in einem Pflegeheim oder Spitexbetrieb.

Dieser Kurs wurde nicht für angestellte pflegende Angehörige konzipiert, sondern primär für Personen in Pflegeheimen, die neu in dieser Branche arbeiten. Pflegende Angehörige haben sich aber oft bereits vor einer Anstellung Kompetenzen angeeignet - oft durch "learning by doing" oder auch angeleitet durch die Spitex. Sie benötigen auch kein Praktikum, denn ihr Praxisumfeld ist der Privathaushalt, den sie gut kennen.

Deshalb können pflegende Angehörige heute wählen zwischen dem bisherigen Pflegehilfekurs oder neu einer gleichwertigen Ausbildung, die spezifisch für ihre Situation entwickelt wurde, und die sie innerhalb der ersten 12 Monate nach Anstellungsbeginn absolvieren.

- Dieser Kurs umfasst mind. 100 Std., beinhaltet kein Praktikum und kann zum grösseren Teil online absolviert werden.

- Die Inhalte nehmen die Bildungsbedürfnisse von Angehörigen besser auf, indem der Kurs ihre Fähigkeiten vervollständigt, die sie für die spezifische Situation benötigen. Zudem müssen sie dokumentieren lernen, und die Unterschiede zwischen Pflege und Betreuung kennen.

- Mit diesem Kurs werden sie nicht zu Fachkräften, sondern sie können spezifisch für den einen Haushalt und die eine zu pflegende Person Leistungen in guter Pflegequalität erbringen.

- Diese gleichwertigen Lehrgänge werden seit Herbst 2024 von den beiden Spitexverbänden (Spitex Schweiz, ASPS) auf Antrag zertifiziert und jährlich rezertifiziert.

- Im April 2025 wurde "QualiMio" der gemeinnützigen Spitex solicare als erster Kurs gemäss der neuen Regelung zertifiziert.

Wenn ein Spitexbetrieb nicht dem Administrativvertrag untersteht, und somit die definierten Prozesse mit Krankenversicherern nicht einhalten muss, brauchen die angestellten pflegenden Angehörigen keine Qualifikation. Bei diesen Spitexbetrieben ist die Qualität der Ausbildung und Pflegequalität unklar. Dies trifft auch dann zu, wenn ein Spitexbetrieb nicht selber pflegende Angehörige anstellt, sondern eine Kooperation mit einem Unternehmen eingeht, das nicht dem Administrativvertrag unterstellt ist. Diese Spitexbetriebe umgehen so den Administrativvertrag.

Regulierung

Ein Spitexbetrieb, der pflegende Angehörige anstellt, unterliegt zahlreichen Regularien, insbesondere:

- Er benötigt eine kantonale Betriebsbewilligung für alle Kantone, in denen er tätig ist. Das Binnenmarktgesetz senkt die Hürden, damit nicht das gesamte Verfahren in allen Kantonen durchlaufen werden muss. Kantone können die Vergabe von Spitexbewilligungen reduzieren oder einstellen, wenn sie das Angebot von zugelassenen Spitexbetrieben einschränken wollen.

- Gemäss Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) müssen alle erbrachten Pflegeleistungen mit einem einheitlichen Formular dokumentiert werden. Das gilt auch für angestellte Angehörige. In modernen Spitexbetrieben erhalten sie ein Tablet mit einer geschützten Software, auf dem sie ihre Leistungen sowie Beobachtungen täglich elektronisch erfassen. Diese Dokumentation kann in Echtzeit vom Spitexbetrieb überwacht werden. Das erhöht die Pflegequalität und Effizienz deutlich.

- Spitex-Betriebe müssen alljährlich gewisse Daten an das Bundesamt für die Statistik übermitteln, teils auch an die kantonale Aufsichtsbehörde für Spitex-Betriebe.

- Diskutiert werden zudem neue Regulierungsvorgaben, z. B. wie viele angestellte Angehörige eine fallführende Pflegefachperson begleiten darf, oder ob und wie lange pflegende Angehörige nach dem gesetzlichen Rentenalter angestellt sein dürfen, und ob dies im Einklang ist mit der Altersgrenze anderer Spitex Mitarbeitender.

Stundenlohn und Einkommen

Der Spitexbetrieb kann die Höhe des Stundenlohns für angestellte pflegende Angehörige selber festlegen. Gestützt auf die geleisteten Stunden, die pro Monat variieren können, erhalten die Angehörigen einen Monatslohn. Die Anzahl Stunden stützt sich auf den Pflegebedarf ab, den eine Pflegefachperson des Spitexbetriebs zu Beginn der Anstellung bei der versicherten Person ermittelt und gemäss Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) alle sechs bis neun Monate neu ermitteln muss. Bei Änderungen des Gesundheitszustands der versicherten Person werden der Pflegebedarf jederzeit neu erhoben und die Pflegeplanung entsprechend angepasst. Seit Juli 2024 benötigt es für die a- und c-Leistungen in der KLV keine ärztliche Anordnung mehr, dies wurde in der Umsetzung der Pflegeinitiative Etappe 1 eingeführt.

Aufgrund des Stundenlohns und dem entsprechenden Monatslohn verbessert oder verschlechert sich die Einkommenssituation von angestellten pflegenden Angehörigen:

- Wer vor der Anstellung einen höheren Lohn in einer Branche mit höherem Lohnniveau hatte und das Pensum wegen der Pflege von Nahestehenden reduziert, hat eine Lohneinbusse.

- Das Gegenteil tritt ein, wenn Angehörige vor der Anstellung nicht oder zu einem geringen Pensum und in einer Tieflohnbranche erwerbstätig waren. Bei ihnen erhöht sich das Haushaltseinkommen.

- Das Einkommen durch die Anstellung kann die Berechnung der Ergänzungsleistung der AHV/IV oder der Sozialhilfe beeinflussen.

Team

Angestellte pflegende Angehörige sind Teil eines Spitex -Teams. Dieses kann mehr oder weniger gross sein. Im Minimum ist es ein Tandem zusammen mit der zuständigen fallführenden Pflegefachperson.

- Damit im Team die Informationen zum Zustand der versicherten Person kontinuierlich sichergestellt sind, müssen angestellte pflegende Angehörige ihre Leistungen, die sie gestützt auf die Pflegeplanung erbringen, dokumentieren.

- Im Spitex-Team erzielen pflegende Angehörige durch ihre Perspektive einen Mehrwert, wenn sie in der Zusammenarbeit ihre Expertise aus Angehörigensicht konkret aufzeigen, pflegerische Herausforderungen aus Familienoptik benennen und an praxiserprobten Lösungen mitarbeiten.

- Angestellte Angehörige können aufgrund ihrer Routine und Expertise für ihre Teams - v. a. für Wiedereinsteigerinnen oder Studierende - auch Fortbildungen geben, z. B. für Tipps und Tricks im Umgang mit Menschen mit Demenz oder zur Mobilisation bei Menschen mit Querschnittlähmung.

Umfeldanalyse

Wenn pflegende Angehörige eine Anstellung für eine nahestehende Person in Betracht ziehen, ist es sinnvoll, dass die angefragte Spitex zunächst eine Umfeldanalyse macht, teils am Telefon, teils vor Ort. Sie klärt ab, ob eine Anstellung die beste Lösung für die individuelle Situation ist. Dazu gehören z. B. folgende Fragen:

- "Weshalb möchten Sie eine Anstellung?"

- "Sind Sie bereit, die Mindestqualifikation zu erlangen?"

- "Welche Aufgaben übernehmen Sie bereits und in welchem Umfang?"

Auch die pflegenden Angehörigen können eine Umfeldanalyse machen und den Spitexbetrieb gezielt auswählen, z. B. einen gemeinnützigen Spitexbetrieb. Die heutige Vielfalt erhöht die Wahlmöglichkeit, bei wem sie angestellt sein möchten. Die Vielfalt ermöglicht auch den Wechsel von einem Arbeitgeber zum nächsten, wenn sich das Arbeitsverhältnis allenfalls nicht bewährt.

Vertrag

Angestellte pflegende Angehörige erhalten einen Arbeitsvertrag wie alle anderen Spitexmitarbeitenden auch:

- Darin sind Rechte und Pflichten von Arbeitnehmenden und der Arbeitgeberin schriftlich geregelt.

- Sie haben Anrecht auf Freizeit, Fortbildung, Mitarbeitendengespräche und ein Abschlusszeugnis.

- Sie sind während der Arbeitszeit durch die Haftpflichtversicherung des Arbeitgebers, d. h. des Spitexbetriebs, geschützt.

- Das Anstellungsmodell ermöglicht meistens aufgrund des ermittelten Pflegebedarfs ein kleines Teilzeitpensum.

- Arbeitsrechtliche Vorgaben für die Arbeitszeit sind wegen des kleinen Teilzeitpensum konzeptionell schwierig. Die meiste Arbeit erbringen die pflegenden Angehörigen weiterhin unbezahlt mit Betreuung, Hauswirtschaft, Transporten etc. in ihrer "Freizeit".

Spitexbetriebe sind als eigenständige Arbeitgeber nicht verpflichtet, ein Anstellungsverhältnis mit pflegenden Angehörigen einzugehen.

Wegzeit

Das Anstellungsmodell wird inzwischen in vielen Kantonen und Gemeinden umgesetzt.

- Entweder ist es eine spezialisierte Angehörigenspitex, die oft in mehreren Kantonen eine Spitexbewilligung hat.

- Oder es sind Spitexbetriebe mit oder ohne Leistungsauftrag mit der öffentlichen Hand, die sich nicht spezifisch als Angehörigenspitex positionieren.

Wenn ein Spitexbetrieb einen Leistungsvertrag mit der öffentlichen Hand (Gemeinde, Kanton) hat, werden darin die zu erbringenden Leistungen festgelegt. Diese Spitex hat dann eine Versorgungspflicht in der geographischen Region dieser Gemeinden oder dieses Kantons.

- Mitarbeitende einer Spitex mit Versorgungspflicht müssen unter Umständen eine längere Strecke fahren, bis sie eine Leistung erbringen, die möglicherweise nur kurz dauert. Das heisst, diese Mitarbeitenden haben einen hohen Aufwand für die Wegzeit.

- Diese Zeit wird im Rahmen der Restkosten mit Steuergeldern finanziert und garantiert so eine Grundversorgung für die Pflege zuhause.

- Im Anstellungsmodell ist diese Wegzeit kürzer, wenn pflegende Angehörige im selben Haushalt oder in der Nähe wohnen. Die Anstellung entlastet somit den Steuerzahler, denn angestellte Angehörige benötigen weniger finanzierte Wegzeit als andere Spitexmitarbeitende, die eine gewisse Wegzeit bis zum Haushalt haben.

Xund bleiben

Das Anstellungsmodell wirkt präventiv, wenn der Spitexbetrieb als Arbeitgeber seine Fürsorgepflicht für Mitarbeitende wahrnimmt.

- Vorgesetzte müssen u. a. Arbeitsrisiken ansprechen und Verbesserungen einleiten, z. B. für das rückenschonende Arbeiten.

- Neben dem körperlichen Schutz kann der regelmässige Austausch mit der zuständigen fallführenden Pflegefachperson auch die emotionale Gesundheit fördern, indem Fragen zeitnah geklärt werden.

- Der Schutz der finanziellen Situation kann eine Aktivität der Gesundheitsförderung sein, z. B. indem für die versicherte Person rechtzeitig Anträge in die Wege geleitet werden, etwa für Hilflosigkeit oder für ein Case Management.

Young Carers

Wenn Jugendliche oder junge Erwachsene als sogenannte "Young Carers" Pflegeaufgaben in der Familie übernehmen, z. B. für einen Elternteil mit Querschnittlähmung, ein Geschwister mit Trisomie 21 oder einen Grosselternteil mit Demenz, haben sie gute Voraussetzungen für eine Anstellung als pflegende Angehörige.

- Eine Anstellung ist ab 15 oder 16 Jahren möglich.

- Die Aufgaben für die Anstellung klären sie sorgfältig mit den Eltern und dem jeweiligen Spitexbetrieb, z. B. inwiefern sich dadurch die Beziehungen in der Familie verändern.

- Young Carers können sich parallel zur Berufsausbildung oder zum Studium in einem kleinen Pensum anstellen lassen. Dabei kann es hilfreich sein, dass sie im Lehrbetrieb oder mit der Studiengangleitung ihre (Erwerbs-)Situation bei der Spitex im vertraulichem Rahmen besprechen. Denn der erfolgreiche Lehr- oder Studiumsabschluss hat hohe Priorität für den weiteren Lebensweg.

Zusammenarbeit

Für eine reibungslos gelingende Zusammenarbeit braucht es oft mehrere Akteure, z. B. manchmal mehrere Spitexbetriebe. So können Spitexbetriebe mit und ohne Leistungsauftrag der öffentlichen Hand zusammenarbeiten. Dies eignet sich etwa dann, wenn die angestellten pflegenden Angehörigen bei einer Angehörigenspitex ohne Leistungsauftrag angestellt sind und c-Leistungen (Massnahmen der Grundpflege) erbringen, während die lokale "öffentliche" Spitex die b-Leistungen, also Massnahmen der Untersuchung und Behandlung erbringt (z. B. Infusionstherapie).

Pflegende Angehörige.

Wie ein sinnvoll gestaltetes Anstellungsmodell die häusliche Pflege weiterentwickeln kann.

Rund 600'000 Angehörige von jung bis alt unterstützen in der Schweiz kranke, beeinträchtigte, hochaltrige oder sterbende Nahestehende – so schätzte es das Bundesamt für Gesundheit im Jahr 2019. Wer Pflegeleistungen gemäss den Kriterien des Krankenversicherungsgesetzes erbringt, kann sich als Angehörige:r bei einer Spitex-Organisation anstellen lassen und damit einen Lohn für einen Teil der gesamten Unterstützungsleistungen erhalten. Je nach Arbeitgeberin ist eine Mindestqualifikation nötig, z. B. den zertifizierten Kurs QualiMio von solicare. Dieses sogenannte Anstellungsmodell polarisiert gerade die Medien- und Politiklandschaft.

In der neusten Folge des Podcasts Morgen:Rapport der Gesundheitswelt Zollikerberg interessiert, was in der Debatte oft nicht zur Sprache kommt: Was braucht es überhaupt, damit häusliche Pflege gelingen kann? Wie müsste das Anstellungsmodell sinnvollerweise ausgestaltet sein, damit wir auch in Zukunft eine tragfähige häusliche Gesundheitsversorgung haben, um den «Gesundheitsstandort Privathaushalt» in hoher Qualität zu ermöglichen? Eliane Pfister Lipp moderiert den Podcast und spricht mit Iren Bischofberger, Pflegewissenschaftlerin und Leiterin des Projekts «pasa-bene: Pflegende Angehörige bei der Spitex anstellen – Dialog und gute Praxis fördern».

Dialog mit der Politik.

Drei amtierende Politiker:innen diskutieren das Anstellungsmodell aus nationaler, kantonaler und kommunaler Perspektive. Moderiert von der SRF Journalistin Regula Zehnder treffen sich:

- Ständerätin Marianne Binder-Keller (Die Mitte, Kt. AG)

- Stadtrat Mark Wisskirchen (EVP, Kloten; Präsident Gesundheitskonferenz Kt. ZH)

- Gemeinderätin Gaby Oberson (Exekutive, SP, Hochdorf/LU)

Die Quintessenz: Die Arbeit von pflegenden Angehörigen muss bewertet und gestützt darauf vergütet werden. Zahlreiche Zwischentöne im Gespräch regen die Diskussion in der Politik – und auch weiteren Kreise – zum Weiterdenken an.

Eine Serie mit 3 Kurzvideos zeigt das Anstellungsmodell aus der Sicht der pflegenden Angehörigen auf.

Dialogformate

Fünf Dialogformate, die miteinander verwoben sind, fördern die Diskussion zum Anstellungsmodell.

Bisherige Erfahrungen aus den Dialotformaten zeigen, dass

- der Dialog eine differenzierte Diskussion fördert und Meinungen nicht in dichotomen Kategorien von «gut» oder «schlecht» verharren,

- das Anstellungsmodell sehr komplex ist und massgeblich beeinflusst wird von ganz unterschiedlichen Akteuren: Finanzierer, Spitexbetriebe und ihre Verbände, Gesetzgeber, Behörden, Zivilgesellschaft und nicht zuletzt pflegende Angehörige und ihre Nahestehenden,

- die Anstellung und Entlöhnung von pflegenden Angehörigen in der Spitex weitgehend akzeptiert ist und die Pflege zuhause nicht mehr als grundsätzlich unbezahlte Arbeit mehrheitlich von Frauen erwartet wird.

Dialog mit der Politik

Drei amtierende Politiker:innen diskutieren das Anstellungsmodell aus nationaler, kantonaler und kommunaler Perspektive. Moderiert von der SRF Journalistin Regula Zehnder treffen sich:

- Ständerätin Marianne Binder-Keller (Die Mitte, Kt. AG)

- Stadtrat Mark Wisskirchen (EVP, Kloten; Präsident Gesundheitskonferenz Kt. ZH)

- Gemeinderätin Gaby Oberson (Exekutive, SP, Hochdorf/LU)

Die Quintessenz: Die Arbeit von pflegenden Angehörigen muss bewertet und gestützt darauf vergütet werden. Zahlreiche Zwischentöne im Gespräch regen die Diskussion in der Politik – und auch weiteren Kreise – zum Weiterdenken an.

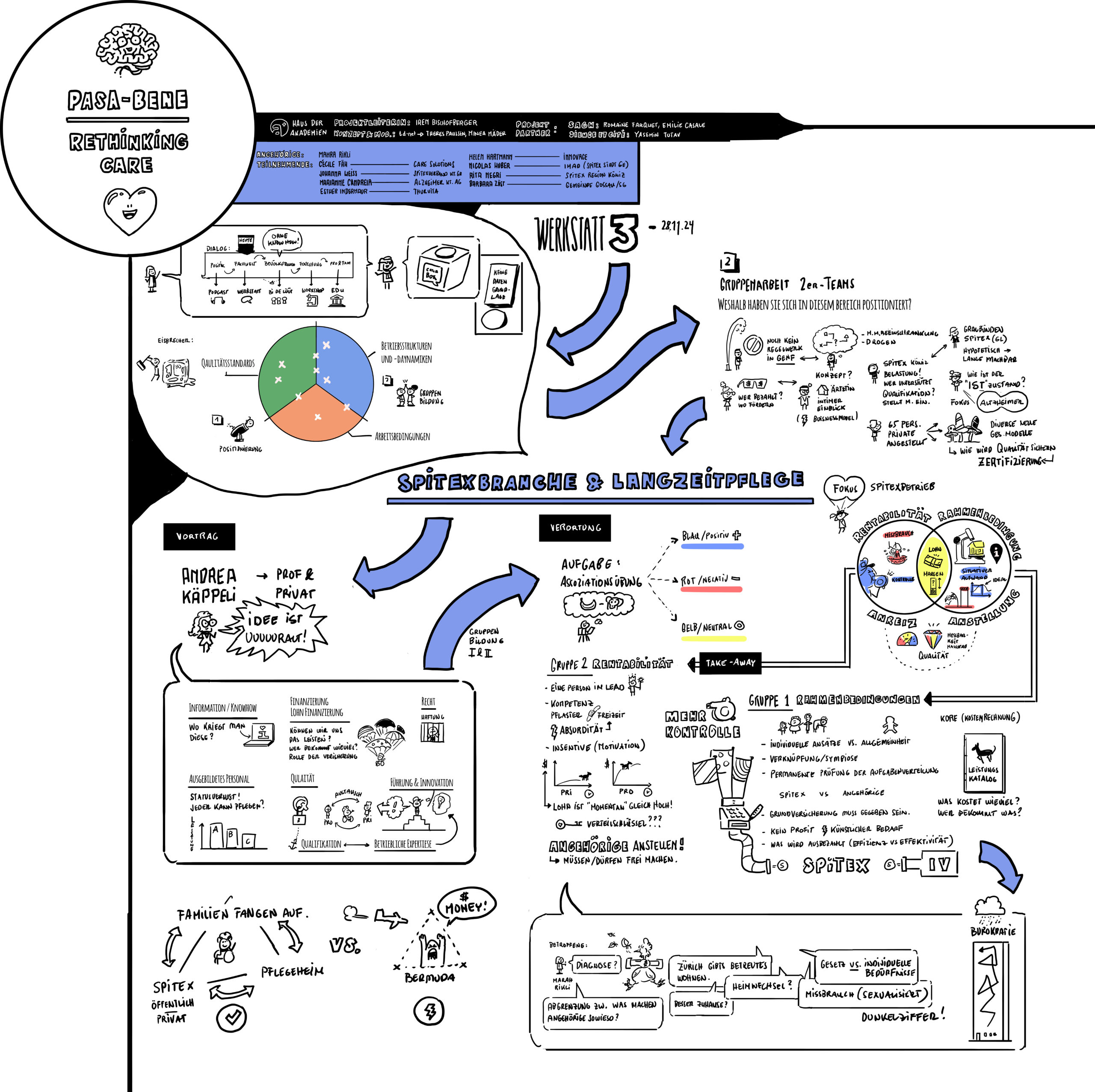

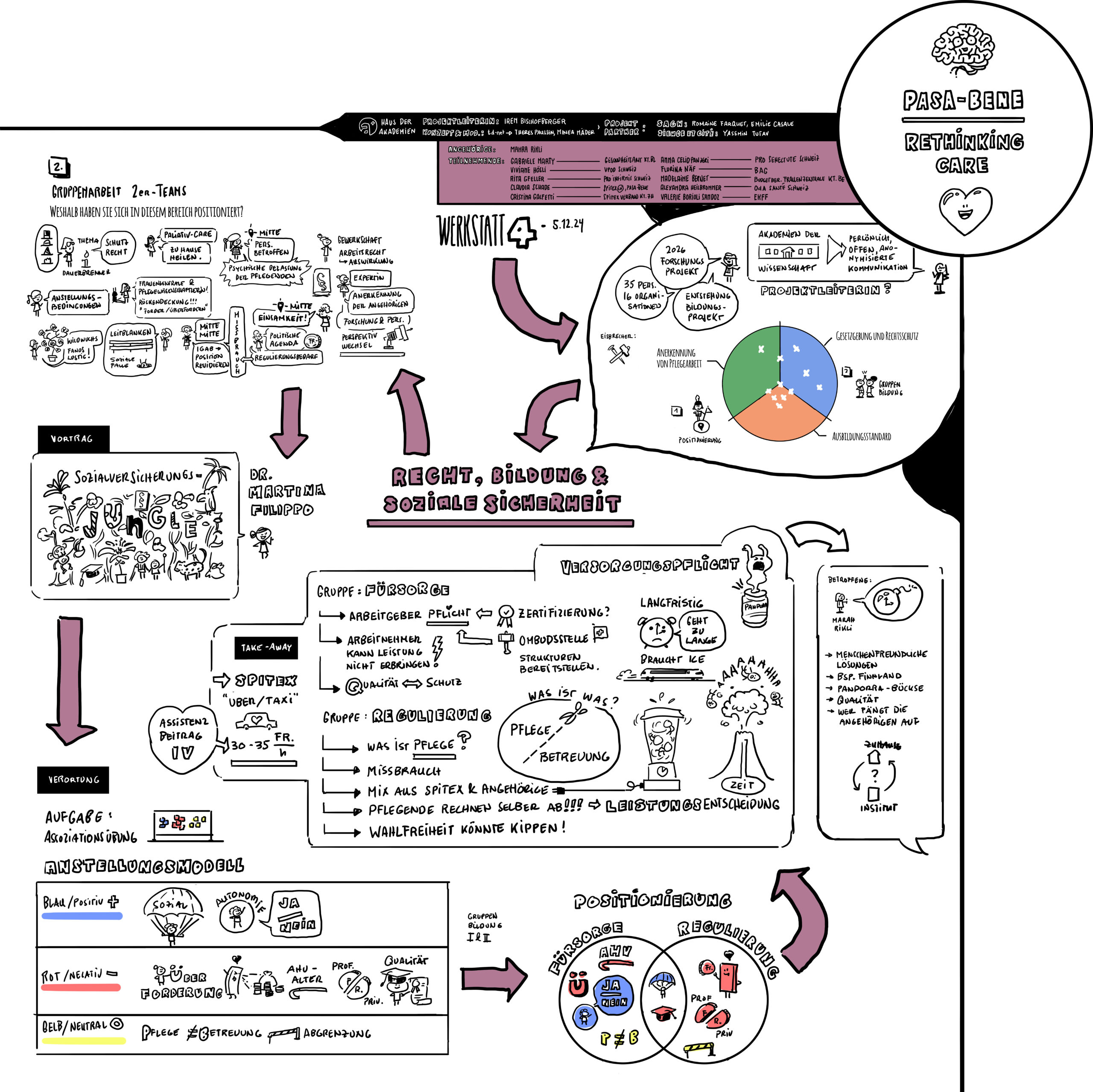

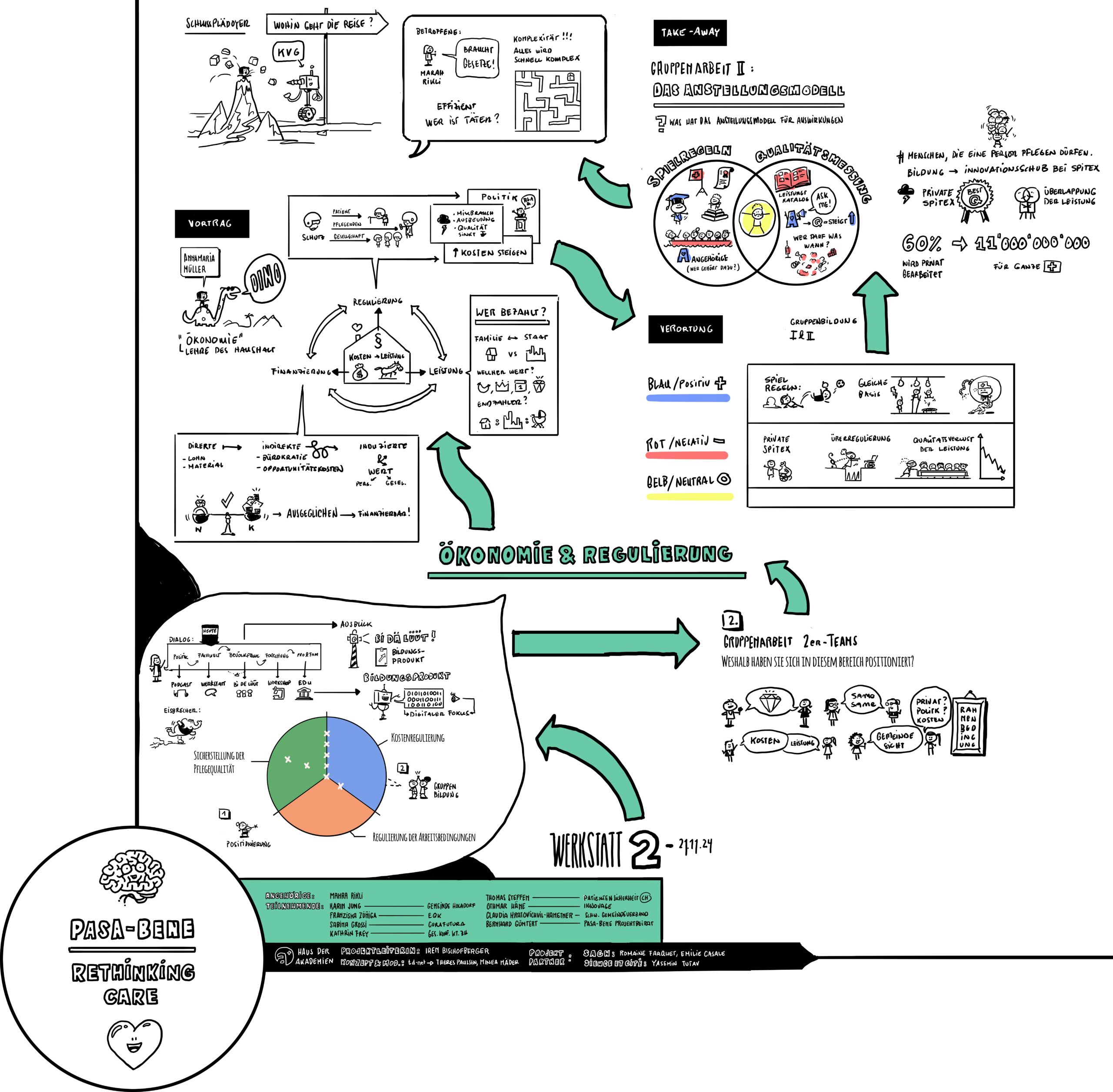

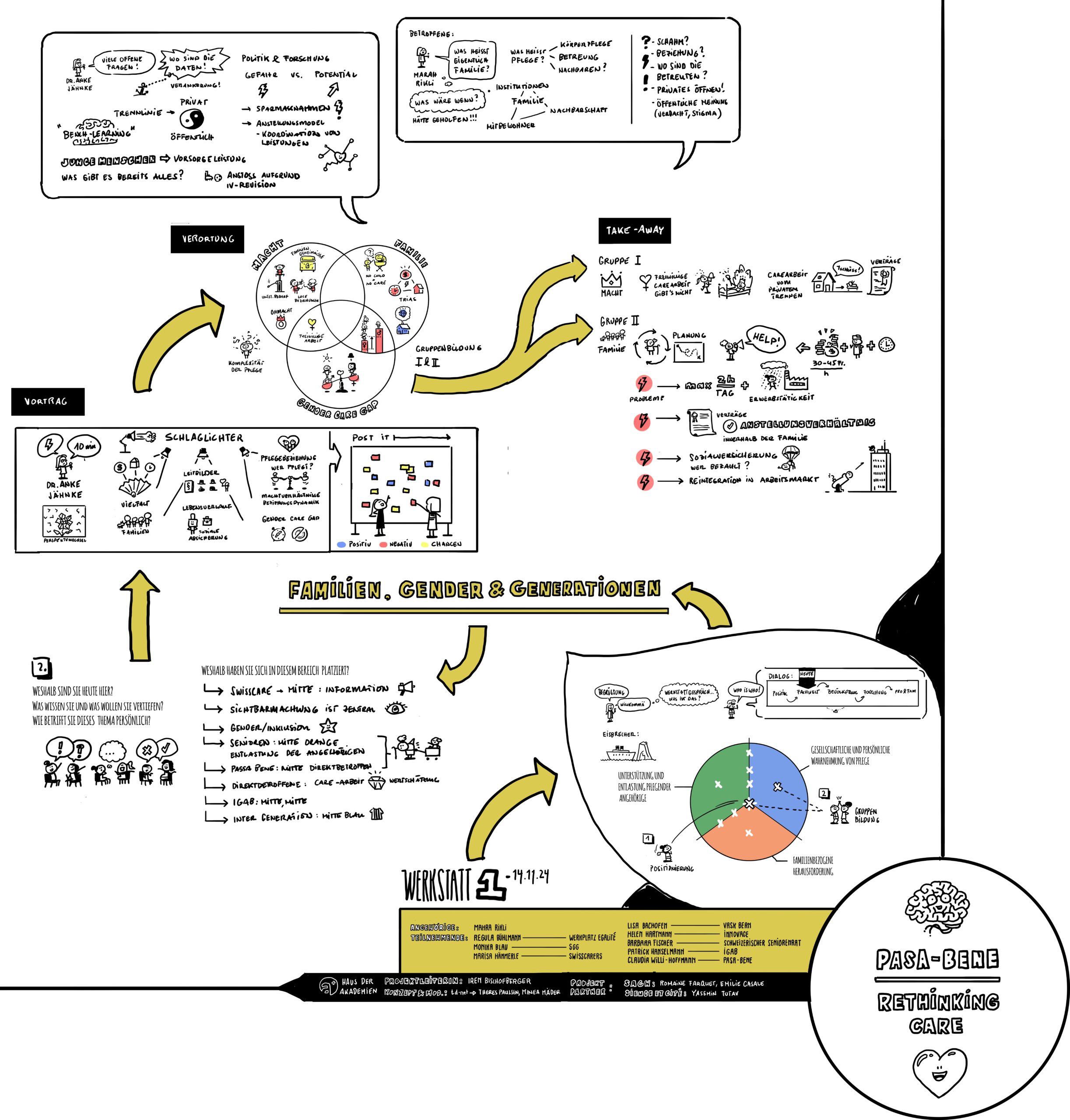

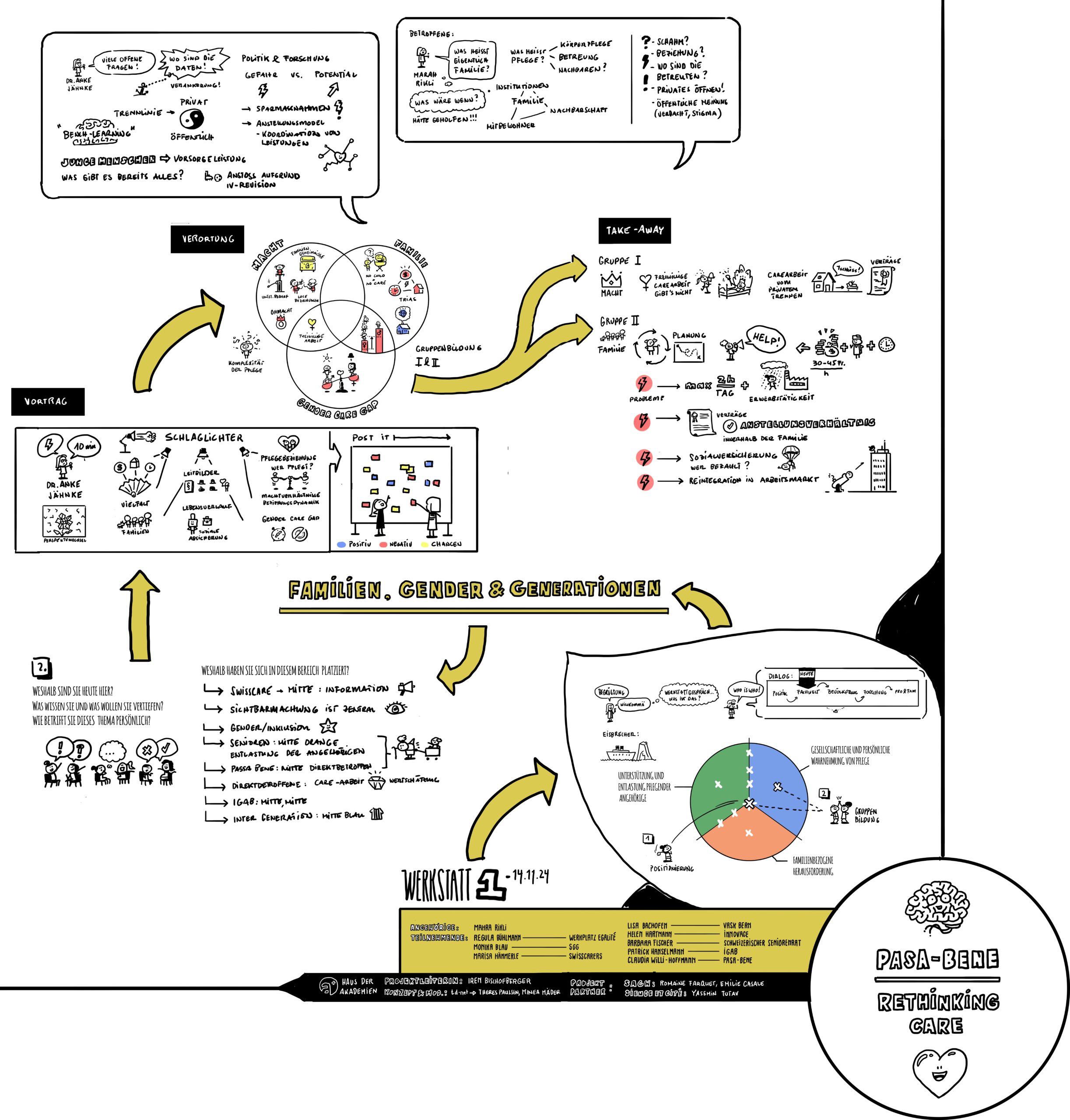

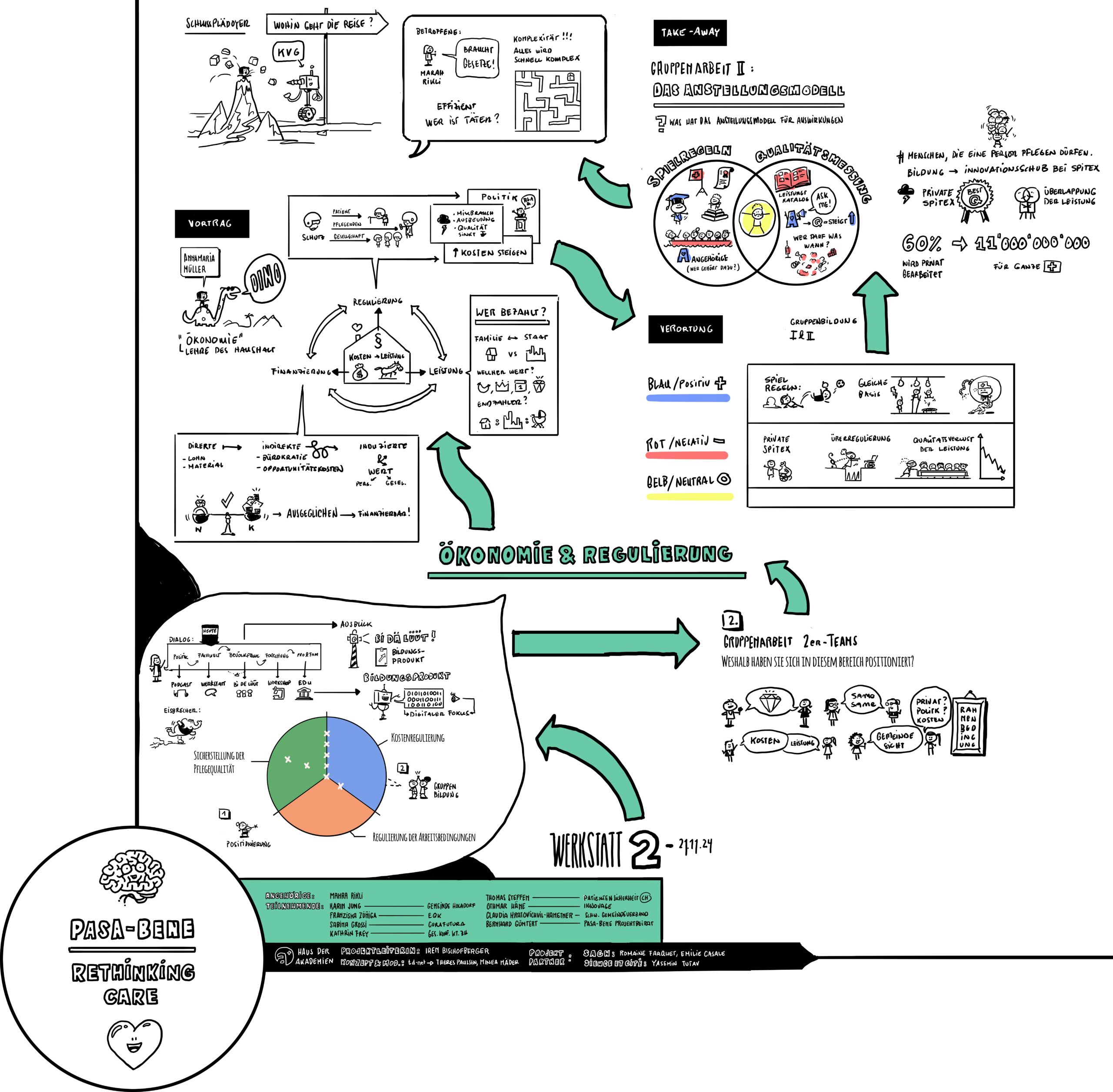

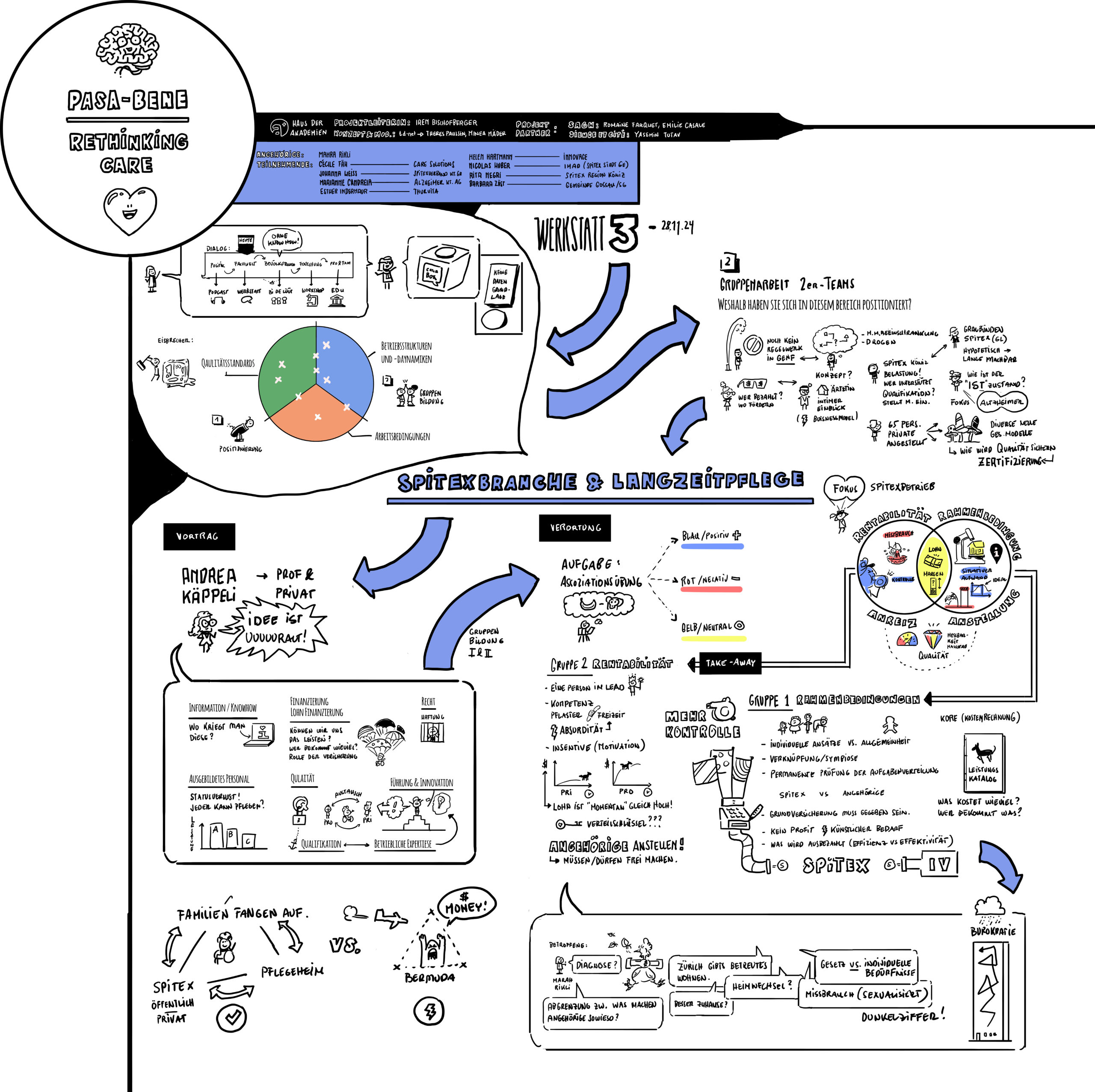

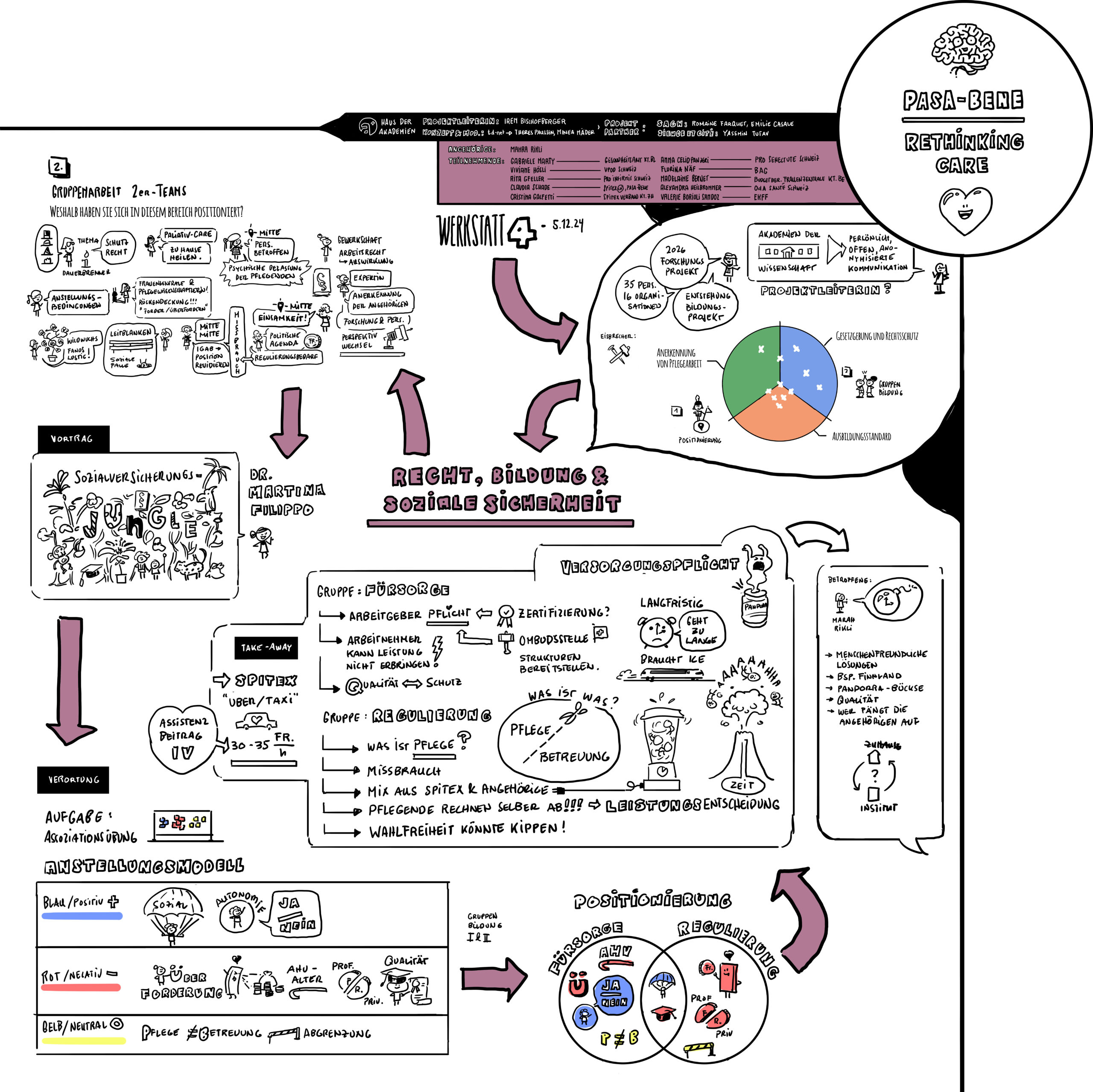

Dialog mit der Fachwelt

Im November/Dezember 2024 trafen sich an vier Werkstattgesprächen insgesamt 35 Persönlichkeiten aus der Fachwelt zum Dialog und diskutierten das Anstellungsmodell aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Vertreten waren Organisationen im Bereich Alter, Generationen, Familien, Gleichstellung, Spitex, Sozialpartner, Patienten und Angehörigen, Qualität, Krankenversicherungen, Bildung sowie Vertretungen von Gemeinden, Kantonen und Bund. Die vier halbtägigen Werkstattgespräche machten eines deutlich: die Komplexität des Anstellungsmodells lässt sich nur im Dialog wirklich fassen. Unter der interaktiven Moderation des td-net (Netzwerk transdisziplinäre Forschung) kamen Personen und Organisationen ins Gespräch, die von-, über- und miteinander zum Anstellungsmodell lernten. Die Erkenntnisse geben wichtige Impulse, besonders auch für zukünftige Medienberichte und politische Vorstösse, damit alle Perspektiven beleuchtet werden.

Illustrationen zu den vier Werkstattgesprächen (auf eines der vier Bilder klicken für eine Vergrösserung):

|

|

|

|

Bis im Sommer 2025 entsteht ein digitales ABC zu Aspekten des Anstellungsmodells.

Dialog mit der Bevölkerung

Das Anstellungsmodell ist mitten in der Zivilgesellschaft angekommen – das zeigen zahlreiche Medienberichte und politischen Vorstösse. Damit treten auch die umfangreichen Arbeiten von pflegenden Angehörigen am «Gesundheitsstandort Privathaushalt» ins Rampenlicht. Diese Pflegeaufgaben wurden bisher vor allem unbezahlt und vorwiegend von Frauen geleistet – durch die Anstellung sind sie inzwischen im ersten Arbeitsmarkt angesiedelt. Dieser Wandel der bezahlten und unbezahlten Pflegearbeit wirft grundlegende und auch alltagspraktische Fragen auf, die an zwei Veranstaltungen unter kundiger Moderation von Science et Cité mit der Bevölkerung diskutiert werden.

- Diessenhofen/TG: 29.4.2025, Rhyhalle, 19.30-21.00 Uhr (Flyer)

- Bern: 5.5.2025, Generationenhaus, 17.30-19.00 Uhr (Flyer)

Es ist keine Anmeldung nötig.

Nach der zweimaligen Erprobung entstand ein Leitfaden für Gemeinden, damit sie den Bevölkerungsdialog ausserhalb des Projekts eigenständig durchführen können.

Dialog mit der Forschung

Zum Anstellungsmodell gibt es bis Ende 2024 noch kaum wissenschaftliche Untersuchungen – Fragen jedoch reichlich, wie die Werkstattgespräche gezeigt haben. Im Januar 2026 werden deshalb Forschende und Geldgeber in einen Dialog-Workshop eingeladen, an dem sie unter der Moderation von td-net und der a+ Swiss Plattform Ageing Society die Forschungsfragen diskutieren. Dieser Workshop soll künftige inter- und transdisziplinäre Forschungs- und Entwicklungsprojekte anregen.

Je eine Fachpublikation und wissenschaftliche Publikation folgen im Jahr 2026/2027.

Dialog mit Angehörigen und Pflegefachpersonen

Anhand aller Erkenntnisse aus den Dialogformaten und zusammen mit pflegenden Angehörigen entsteht ein e-learning Kurs für Pflegefachpersonen. Sie sind diejenige Berufsgruppe mit den intensivsten Kontakten zu pflegenden Angehörigen – sowohl in der Spitex als auch in anderen Versorgungssektoren. Mit dem e-learning Kurs können sich Pflegefachpersonen zeit- und ortsunabhängig zum Anstellungsmodell kundig machen und die erlangten Kompetenzen in ihrem beruflichen Umfeld einbringen.

Ein e-learning Kurs folgt bis im Herbst 2026.

Werkstattgespräch 1: Familie - Gender - Generationen

Werkstattgespräch 2: Oekonomie - Regulierung

Werkstattgespräch 3: Spitexbranche - Langzeitpflege

Werkstattgespräch 4: Recht - Bildung - Soziale Sicherheit

Materialien

Publikationen

Projekt

| Projektförderung | Diese Webseite dokumentiert ein Förderprojekt der Age-Stiftung – weitere Informationen dazu finden Sie unter www.age-stiftung.ch (Projekt-ID: 1006). Die Age-Stiftung setzt sich mit gesellschaftsrelevanten Fragen rund um das Älterwerden auseinander. Sie fördert zukunftsfähige Lösungen zugunsten älterer Menschen in vulnerablen Lebenslagen und fragilen Phasen. |

| Projektteam | PD Dr. Iren Bischofberger Dr. Anke Jähnke In Kooperation mit a+ Akademien der Wissenschaften Schweiz: Theres Paulsen, Minea Mäder, td-net Network for Transdisciplinary Research Dr. Romaine Farquet, Swiss Plattform Ageing Society / Schweizerische Akademie der Geisteswissenschaften (SAGW) Dr. Philipp Burkard, Yasemin Tutav, Nicola Forster, Science et Cité |

| Themenexpertinnen | Dr. Martina Filippo, Sozialversicherungsexpertin (LinkedIn) Annamaria Müller, Ökonomin (LinkedIn) Andrea Käppeli, Pflegeexpertin APN (LinkedIn) Marah Rikli, Angehörige (LinkedIn) |

| Beirat | Marianne Pfister, Spitex Schweiz Prof. Dr. Bernhard Güntert, Private Universität Fürstentum Liechtenstein Dr. med. Helen Hartmann, ehemalige Hausärztin Claudia Willi-Hofmann, Angehörige |

| Laufzeit | 2024-2027 |

| Factsheet | «pasa-bene»: Das Projekt in Kürze |